Deitou-me na cama. Lentamente e à luz do luar, que entrava pelas janelas abertas, Isabella, peça a peça, foi-se despindo, primeiro a blusa, depois a saia e finalmente o resto. Deitou-se a meu lado, de modo a que a sua pele, morena e suave, estivesse de encontro à minha. Tentei beijá-la. Mas ela afastou-me.

[O Narrador-personagem]

Pego no maço de tabaco que está em cima da mesa. Só tem um cigarro, um último cigarro. Ao pegar neste último cartucho de nicotina, tocam à campainha, assustado com barulho deixo cair o maço e o cigarro no chão... Vou atender. Era uma antiga amiga, alguém que já não via há muito tempo, andáramos juntos na faculdade, ela era espanhola, catalã mais precisamente. Sempre fôramos grandes amigos. Teria sido por ventura o meu primeiro romance além fronteiras, e se bem me lembro, o único. Mas apesar de não haver termo de comparação, Isabella não deixava de ser deslumbrante. Convidei-a a entrar. Sentámo-nos no sofá. Perguntei se não queria beber qualquer coisa. Respondeu-me que não. Começámos a conversar. Falámos da vida dela, agora que se mudara para Madrid. Falámos da minha, agora que cada vez mais ia tendo menos trabalho. Enfim... falámos e re-conhecemo-nos.

Isabella ao acender um cigarro despertou-me, ao mesmo tempo, um enorme desejo. Não o desejo de nicotina que tivera momentos antes, outro tipo de desejo. A elegância dos movimentos com que se movia fez-me lembrar recordações que julgara esquecidas. Fora sempre uma mulher extraordinária, de resto, como todas que conheci. No entanto Isabella, era diferente de todas as outras. Talvez por ter sido a primeira. Não sei. Só sei que tudo com ela foi muito estranho. De um dia para o outro, e sem avisar, partiu para Barcelona a sua terra natal, sem nunca escrever ou telefonar a explicar o sucedido. Hoje, por certo, iria saber o porquê de tudo aquilo. Tomei coragem e perguntei-lhe porque me deixara assim. Não respondeu. Na verdade, a partir desse momento não disse mais uma única palavra. Aproximou-se de mim, ainda com o cigarro aceso, mas já quase no fim. Fitou-me com os olhos. Apagou o cigarro e beijou-me. Limitei-me a fechar os olhos e a segui-la. Levou-me para o quarto. Deitou-me na cama. Lentamente e à luz do luar, que entrava pelas janelas abertas, Isabella, peça a peça, foi-se despindo, primeiro a blusa, depois a saia e finalmente o resto. Deitou-se a meu lado, de modo a que a sua pele, morena e suave, estivesse de encontro à minha. Tentei beijá-la. Mas ela afastou-me. Ao invés, começou ela a beijar-me. Primeiro nas mãos, depois nos braços, no pescoço, no rosto e só depois na boca. A pressão dos lábios, a contracção da língua, a permanente troca de desejos, ou então... talvez apenas submissão. Apenas vontade de estar. De não saber para onde ir, nem com quem ir. Apenas vontade de estar e de acreditar que naquele momento eu era feliz... que naquele momento, ao contrário de sempre, eu era vencedor. Isabella continuou a beijar-me sofregamente e eu continuei submetido. Continuei até ela querer, até ela se cansar e adormecer.

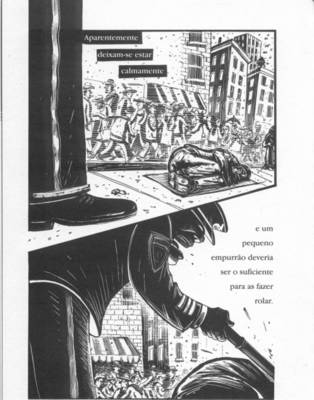

Levantei-me no outro dia de manhã. Fui até à sala. Já Isabella se fora embora e como antes, nem um bilhete deixara. Talvez fosse melhor assim. Sem recordações, sem lembranças, sem explicações, apenas com um leve sabor adocicado nos lábios. ...Reparei no meu cigarro no chão. Baixei-me para apanhá-lo. Peguei nele e fumei-o, enquanto pensava no que pode acontecer, desde o momento em que se pega num cigarro, até à altura em que realmente o acendemos e fumamos.